新卒で 1年間の経験後、再び医療現場に戻ったのが13年後、副院長 兼 総看護部長というポストでした。

臨床に不慣れでも、その職位を務められたのはなぜか。今、冷静に考えると4つの理由が思い浮かびます。

1つ目は、前看護部長が、筆者の着任前に看護課長や次長たちに、「看護部長を育てるのがあなたたちの仕事。

だから、もしも勝原さんがうまくいかなかったら、それはあなたたちの責任」と伝えていたことです。

そんな環境はとてもありがたく、右も左もわからないことだらけでも、職責を果たすためだったら、誰にでも何でも質問することができました。

2つ目に、教育・研究の経験で蓄積してきた、さまざまな理論や考え方が役立ったことです。

経験に基づく判断こそできないものの、理論やエビデンスではこうなるのではないかと説明し、予測することはできました。

また、次長たちが、私の経験がないところを補ってくれたのは前回書いた通りです。

3つ目は、大学教員時代に、研究や研修を通して“現場”について、いろいろ見聞きしていたこと、何より、兵庫県内の看護部長たちとの勉強会を毎月開催し、現場の問題に触れていたことです。

そのため、いざ実際の現場に立ったとき、起こることの大小はあるものの、「意外」と感じることはほとんどありませんでした。

わりと冷静に物事に対応していたように思います。

4つ目は、職位の上下はあっても、人と人の関係に上下はなく対等だという思いが以前からあったことです。

上司、同僚、部下、また、他職種との関係においても、人としては対等という気持ちで接していました。

専門性や日々の仕事が異なるからこそ組織が成り立つのであって、それぞれが、その人にしかできないことをしているという思いは常にありました。

それが、組織内外で物事をスムーズに進めることにつながっていたように思います。

筆者は優秀な臨床看護師になる道は選べませんでした。

勤務表を作ったこともベッドコントロールをしたこともない人が、看護部のトップになるのは異例のことでしょう。

しかし、本当に特異な存在なのでしょうか。

こうあらねばならないという考え方を脇に置いてみると、“人”の採用や配置において、もっと考えられることがあると、常から思っています。

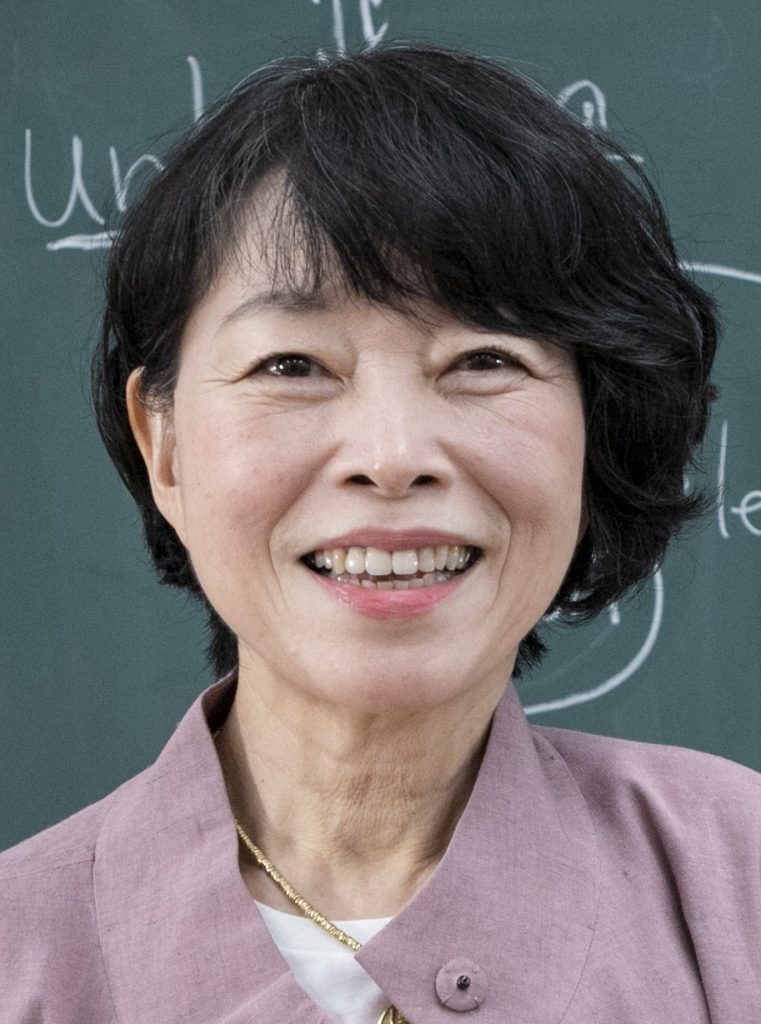

勝原裕美子(かつはら・ゆみこ)

オフィス KATSUHARA 代表。看護管理学の教員をした後、聖隷浜松病院副院長兼総看護部長。その後、オフィス KATSUHARA を開業。「~すべき」症候群にかかっている看護管理者を対象に、楽にマネジメントを行えるようになる勝原私塾を運営中。

出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2025月2月号