スポーツマネジメントから学ぶ!

チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第3回

スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。

働く人のモチベーション

スポーツ組繊では、メンバーのモチベーションを高めることが、チームのパフォーマンスや成長にとって不可欠な要素となっています。

医療看護組織においてもスタッフがイキイキと働ける職場づくりの実現は、質の高いケアの実現や患者満足度の向上だけでなく、スタッフの育成と定着に向けても重要な課題となっているのではないでしょうか。

私たちはなぜ働くのでしょうか。

筆者の周りには、スポーツに多くの時間とエネルギーを注ぐ大学生アスリートが数多くいます。

彼らは何を目指し、何を満たそうとして努力しているのでしょうか。

ある学生はプロ選手やオリンピック出場を目標にし、またある学生はスポーツそのものを生きがいとして取り組んでいます。

自身の可能性への挑戦や将来(指導者・教員)を見据えて努力する者もいます。

私たちも同様に、「なぜ働くのか」という問いに、多くの答えを考えつくのではないでしょうか。

ある人は「仕事を通じて他者や社会に貢献するため、自己成長するため」と答えるかもしれませんし、またある人は「自分の趣味に費やすためのお金を稼ぐため」という人もいることでしょう。

このように現代では、仕事に求めるものや働く目的、価値は十人十色です。

このようながんばりや意欲を、私たちは一般的に「モチベーション(motivation)」という言葉で表現しています。

なかでも仕事におけるモチベーションはワーク・モチベーションと呼ばれ、「目標に向けて行動を方向づけ、活性化し、維持する心理的プロセス」と理解されています。

モチベーションをめぐっては、これまで実に多くの研究者によってさまざまな理論が提唱されています。

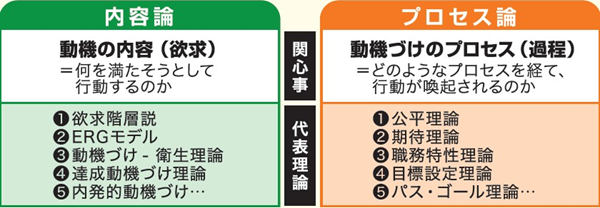

モチベーション理論には「内容論(content theory)」と「プロセス論(process theory)」の2つの枠組みが存在し、それぞれ異なる視点からモチベーションを説明しています(図1)。

内容論とは、個人がどのような要因(欲求)によって動機づけられるのかに焦点を当てた理論群です。

プロセス論とは、人がどのようなプロセス(過程)を経て動機づけられるのかに注目した理論群です。

勘・経験・度胸を超えて、モチベーションを科学する

伝統的な管理手法に「アメとムチ」という言葉があります。

また近年では、「褒める」と「叱る」ということが対比的に用いられることもあります。

鼻先にニンジンをぶら下げて馬を走らせるように、メンバーが欲するものを与えたり、罰したりすることによってメンバーのモチベーションを管理しようとする手法は古くから用いられてきました。

しかし、どんなに魅力的な報酬があっても、メンバーの努力や行動に結びつかないことは少なくありません。

強制による管理手法も長続きしないことはさまざまな事例からも明らかです。

たとえば、宝の地図を見つけたら、あなたはそれを取りに行くでしょうか。

もし取りに行くのに危険があるのなら、命を賭けてまで取りに行くのは馬鹿らしいと思う人もいるでしょう。

宝の地図自体が偽物ではないかと考える人もいるでしょうし、いくら上司の命令だからと言っても嫌だという人もいます。

このような点からも人間のモチベーションは単純なものではなく、もう少し複雑なものと捉えるのが適切でしょう。

では、スタッフのモチベーションはどのように高めることができるでしょうか。

モチベーション理論の視点から、実践的な仮説をいくつか挙げてみたいと思います。

たとえば、給与、労働環境、人間関係など、不満足につながる衛生要因を解消するだけでなく、達成感、承認、責任の増大などといった動機づけ要因を促進する(動機づけー衛生理論)。

スタッフの努力が正当に評価され、それがキャリアアップや報酬につながるなど、キャリアの見通しが得られるような仕組み(期待理論)を構築する。

さらに、個々のスタッフが目標を明確にし、定期的なフィードバックを受けられるようにしたり(目標設定理論)、管理者はスタッフの目標達成を支援し、最適な道筋を示したり、障害を取り除いたりする(パス・ゴール理論)ことも効果的ではないでしょうか。

モチベーションに関するテーマはスポーツのみならず、さまざまな分野で強い関心がもたれています。

そのため、現在も数多くの研究や調査が行われています。

これまでのモチベーション理論を概観すると、唯一最適な答えはないかもしれません。

たしかに、理論は「とてつもない成功」をあなたに保証しませんが、さまざまな事象を「予測」したり「整理」したりすることができます。

それは「経験する必要のない無駄な失敗」を回避することにもつながるでしょう。

これまでの勘・経験・度胸(KKD)を超えて、働く人々のモチベーションを科学的に理解し、それに基づいた施策を実践することで、スタッフの成長と持続的な医療看護組織の発展を実現していきましょう。

引用・参考文献

1) Latham, GP. Work motivation: History,theory,research, and practice. Sage publications. 2007

(金井壽宏監修,依田卓巳訳.ワーク・モティベーション.東京,NTT出版,2009, 537p.)

2) 金井壽宏.働くみんなのモティベーション論.東京,日経BPマーケティング(日本経済新聞出版),2016, 423p.

3)加藤茂夫.ニューリーダーの組織論.東京,泉文堂,2002, 220p.

………………………………………………………

【次回予定】第4回「チームカを最大化する方法」です。お楽しみに!

芳地泰幸(ほうち・やすゆき)

順天堂大学スポーツ健康科学部准教授

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)

香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。

『心理的安全性を高めるリーダーの役割』(スポーツマネジメントから学ぶ!チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第2回)