スポーツマネジメントから学ぶ!

チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第4回

スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。

リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。

チームが機能するとは?

あなたの所属しているチーム(部署や病棟)は、今どのような状態にあるでしょうか。

おそらく「すべて順調、今後も安泰で問題なし」というチームは少ないのではないでしょうか。

スポーツチームでは毎年のようにチームを去る選手と新加入する選手とがいるので、新キャプテン(主将)をはじめとしたチーム作りがとても重要になります。

読者のなかには、スポーツチームと同様に「困難を乗り超えて、目標を達成していくために、どんなチーム(部署や病棟)にしていくべきか?」についで悩んでいるリーダーや管理職者も少なくないでしょう。

個々の能力は高いのにチームとしてうまく機能しない、実力で劣るチームに足元をすくわれるということがスポーツチームでは起こります。

外見上はみんなまとまって一つの方向に動いていて、いかにもチームとして行動しているように見えても、実は個々の意図はバラバラで、協調が取れていなかったり、全員が力を出し切っていないという状態がありうるからです。

そのような状態のままいくら話し合いを重ねても、必ずしも問題の解決や目標達成にはつながりません。

それどころか「あれが問題だ、これが問題だ」と批判するだけに終わったり、時間をかけて話し合ったのに何一つ前進がないといったことにもなりかねません。

つまり「真のチーム」とは、ただ人が集まれば自然にできあがるものではなく、実に地道な努力の積み重ねによって作られていくものであるということです。

医療看護組織においても多職種連携によるチーム医療の推進がキーワードの一つになっています。

複数のメンバーが集まって仕事(業務)をしたり、役割を分担したり、目標達成を目指すことについて考えるとき、漠然と「チーム」という見方だけで考えるのではく、本当にチームとして動いている(機能している)状態について考えることも重要です。

もし、あなたのチームが表1に示したようなチームになれたらどうでしょうか。

意欲と活気にあふれ、みんなが良好な人間関係のもとにあるチームの姿が浮かび上がってこないでしょうか?

| 表1 チームとして機能している状態 |

|---|

| ❶ チーム内ではつねに円滑なコミュニケーションが行われ、相互信頼感に満ちている |

| ❷ リーダーは必要なときに、必要なだけのリーダーシップを発揮している |

| ❸ メンバーがそれぞれの持ち味を活かしながら役割を果たしつつ、目標達成に貢献している |

| ❹ チーム内で自律的な学習が促進され、新たな取り組みが自発的に始まっていく |

| ❺ 上記のサイクルを通じてリーダーもメンバーもチームも成長していく |

チーム作りの技法:チームビルデイング(Team building)

上述(表1)のようなチームを創っていく教育・訓練技法の一つのプロセス、それが「チームビルディング(team building)と呼ばれるものです。

集合研修の手法は数多く存在しますが、単なる知識やスキルの伝達ではなく、双方向的な体験を通じたチームビルディングを実施する企業やスポーツチームが増加しています。

一般的に、チームビルディングとは組織変革を実現するための組織開発プログラムに依拠したものであり、「行動科学の知識や技法を用いて、チームの組織的能力を向上させ、激変する外部環境への適応力を増すことを目的とした一連の介入方法」と定義されています。

集合体(人間・環境)の全体的性質(集合性)の動態を研究するグループダイナミクス(集団力学)の考え方がこの背景にあります。

チームビルディングの本質は自己理解と他者理解を促進することで相互理解の関係性を築いていくこと、深い信頼関係で結ばれた協働的な組織風土を築いていくことにあります。

すなわち、チームビルデイングとは、自然発生的にできていくチームワークを待つのではなく、コミュニケーションやリーダーシップなどについて体験的に学びながら、自分をより深く理解し、チームメンバーとの相互理解を深め、目標を統合し、目標達成のために力を合わせていくというプロセスといえます。

医療看護組織においても、メンバー間の日常的なコミュニケーションの内容が業務中心になりやすいため、職場で互いの価値観や信念にまで踏み込んだ会話をするのは難しいでしょう。

よって、チームビルディング(内省や傾聴を繰り返すプロセス)を通じて、自己理解や他者理解を深め、絆の強いチーム(組織)を作り上げようという取り組みは効果的な研修手法となるでしょう。

人が本来持っている力を最大限に引き出す組織

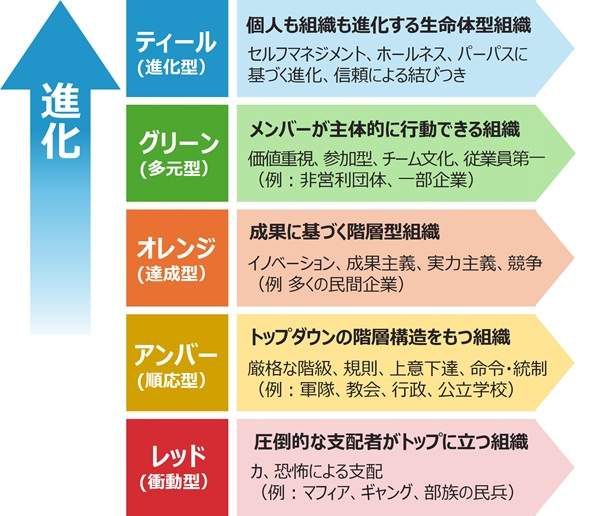

フレデリック・ラルーは組織の発展を人類の意識の発達と重ね合わせ、組織のあり方を色分けして説明しています(図1)。

まさに「組織の進化論」ともいえる考え方です。

そして、最も進化した組織の型として「ティール組織」を挙げています。

そこでは、セルフマネジメント、ホールネス(全体性)、パーパス(組織の目的)が基盤となり、個人も組織も進化する生命体型組織が提唱されています。

ティール組織の代表的事例にオランダで2006年に設立された地域看護・在宅ケアサービスをおこなうビュートゾルフ(Buurtzorg)やドイツのメンタルヘルス病院であるハイリゲンフェルト(Heiligenfeld)が挙げられています。

特にビュートゾルフは管理職をおかず自律的な訪問看護師チームによって、効率と顧客満足の両立を実現した事例として有名です。

ティール組織はルールがなくて自由ということではなく、「信頼」と「目的」と「対話」による、深く整ったチーム運営が基盤になっています。

引用・参考文献

1)フレデリック・ラルー.ティール組織ーマネジメントの常識を籾す次世代型組織の出現.東京,英治出版,2018, 592p.

2) 北森義明.組織が活きるチームビルディング一成果が上がる、業績が上がる.東京,東洋経済新報社,2008, 240p.

3)水野基樹.リーダーシップ理論の新機軸ースポーツマネジメントと組織論のダイナミズムー.東京,創成社,2025, 184p.

………………………………………………………

【次回予定】第5回「チームワークとコミュニケーション」です。お楽しみに!

芳地泰幸(ほうち・やすゆき)

順天堂大学スポーツ健康科学部准教授

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)

香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。

『部下の力を引き出すモチベーションの科学』(スポーツマネジメントから学ぶ!チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第3回)