ベッドサイドのDXをマネジメントする_第6回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

前回までは、看護職の働く場になぜデジタル化が必要か、その施策の一助としてのスマートベッドシステムを導入した効果について紹介してきました。

今回から2回にわたり、ベッドサイドのデジタル化が看護の働き方改革の一助となった事例を紹介します。

デジタル化と看護職の働き方改革の関連性

厚生労働省は、働き方改革を、働く人々が、個人の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革とし、働く人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指すとしています1)。

働き方改革関連法の施行により、2019年から時間外労働の上限規制の導入や、年次有給休暇の取得義務化、労働時間の把握などが義務づけられました。

看護職における働き方改革としては、時間外労働の把握や長時間労働への対応、年次有給休暇の取得の促進に加え、多様な働き方の導入が重要視されています。

看護における多様な働き方として、育児や介護などさまざまな背景を持つ看護師が、私生活と両立しやすいような柔軟なシフト制度なども進められています。

2018年末の65歳以上も含めた看護職員の潜在数(潜在率)は793,885人(32.98%)と推計され「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて各都道府県に設置されたナースセンターによる取り組みなどの施策が、潜在率を上昇させないための一つの防波堤となっていることが推察されています2)。

さらに、ベッドサイド端末などによる看護業務のデジタル化により情報共有の迅速化や看護記録業務の効率化が進めば、とくに病棟に勤務する潜在看護師を含めた多様な働き方の推進につながるのではないかと考えました。

病棟に勤務する潜在看護師確保の取り組み

潜在看護師の多くは時間的制限や病棟業務の多様さから、病棟勤務を躊躇する傾向があります。

そこで筆者は、看護師確保のためのプロジェクトチームを発足し、病棟看護師確保の戦略の立案、施策の実行を行いました。

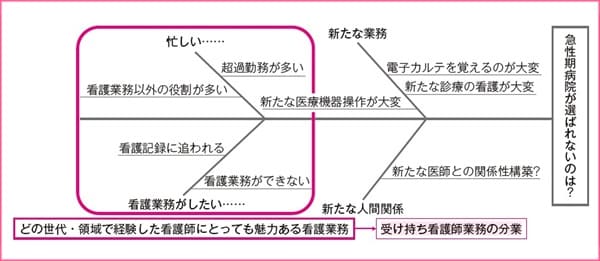

はじめに、「なぜ急性期病院が選ばれないか」について、特性要因図を用い分析した結果、「忙しい」ことや、「新たな業務(電子カルテなど)」「新たな人間関係」などへの抵抗があげられました(図1)。

急性期病院は、診療の補助業務の割合が高く、再就業となった場合、新たな診療の補助業務への対応への躊躇が想定されます。

そこで、既卒看護師のこれまでの経験が活きる療養上の世話などを中心にできる業務体制を構築することで、急性期病院の病棟勤務に関する懸念を軽減できるのではないかと考えました。

そこで、受け持ち看護師が行っている業務を分業する病棟看護師の働き方を検討しました。

■ 看護業務の分業(メリット・デメリット)

「分業」は科学的管理法を提唱したテイラーによると、①課業管理(達成すべき最大限の作業量を決定し、管理する)、②標準的作業条件(時間研究に基づいて、作業の物的条件と作業動作を研究し、標準化する)、③差別出来高給(労働者の作業の成果によって、支給する賃金を差別する)とされています3)。

急性期病院の治療的側面の多い患者背景に対応した食事介助や口腔ケア、移乗、清潔ケアなどの療養上の世話を担う看護師を病棟に配置することで、受け持ち看護師の業務量の軽減が図れると考えました。

再就業者へのメリットとしては、これまでのキャリアを活かした療養上の世話を中心に行うことで、看護ケアへの自信につながり、段階を経て診療の補助業務へ業務を拡大していくステップにもなると考えました。

一方、全体のデメリットとして、職務満足度の低下や責任の範囲と指揮命令系統の不明確さが考えられました。

それについては、業務の責任の範囲と指揮命令系統の明確化と、情報を統合する仕組みの構築、分業業務からのキャリアアップの体制を考慮し、体制整備を行いました。

■ ジョブ型雇用

このように、労働者が遂行すべき職務(ジョブ)を雇用契約で特定している雇用システムとしてジョブ型雇用があります。

ジョブ型雇用はメンバーシップ型(特定の業務内容に限定した雇用形態)のメリットを活かしながら、適切なかたちでジョブ型を組み合わせた『自社型』雇用システムを確立することが求められているとされ、2020年版経営労働政策特別委員会報告(日本経済団体連合会編)4)で日本における「ジョブ型雇用」がさまざまな職種で注目されてきていると話題になりました。

ジョブ型パートナー看護師

浦添総合病院ではジョブ型パートナー看護師として、職務規定等を策定、新たな賃金設定等の組織承認を経て、募集を行いました。

ジョブ型パートナー看護師は、想定対象を潜在看護師やプラチナナースとし、看護師または准看護師として勤務してもらうこととしています。

主な業務内容は、看護師の専門性を活かした療養上の世話(食事介助、口腔ケア、シャワー浴、患者搬送、清潔ケア、見守りなど)、ナースコール、バイタルサイン測定などとしました。

ベッドサイド端末を導入したことで、電子カルテ操作を行わなくても、ベッドサイドにある端末から患者情報の収集ができ、体温測定や血圧測定等の入力も非接触型バイタルサイン測定機器を使用することで、簡単に電子カルテへの入力が可能です。

勤務時間は、1日5.5時間~週労40時間/月を基本とし、個別相談に応じる体制としました。

導入に際しては、新たな雇用規程の策定、看護業務基準、教育計画/技術チェックリストを作成しました。

また、上記事項は、県のナースセンターの助言を得て、体験プログラムを策定し、広報等においても連携を図りました。

当初、多様な勤務時間、業務の導入においては、モデル病棟から導入を行い、半年後に全一般病棟へ展開し、導入1年後には12名のジョブ型パートナー看護師が病棟で勤務しています。

*****

今回は、多様な働き方としての「ジョブ型パートナー看護師」制度の構築と導入、看護業務のデジタル化がもたらした効果について説明しました。

次号は、「ジョブ型パートナー看護師」活用の実際について紹介します。

引用・参考文献

1) 厚生労働省.働き方改革の実現に向けて.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html(2025年8月8日閲覧)

2)小林美亜ほか.新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因とエビデンスの検証についての研究.厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 令和2年度 総括・分担研究報告書.

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202022038A-buntan1.pdf(2025年8月8日閲覧)

3)フレデリックW.テイラー.有賀裕子訳.新訳 科学的管理法:マネジメントの原点.東京,ダイヤモンド社,2009,192p.

4)日本経済団体連合会.2020年版 経営労働政策特別委員会報告.https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/009.html(2025年8月10日閲覧)

5) 濱口桂一郎.新しい労働社会:雇用システムの再構築へ.東京,岩波書店,2009,222p.

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年10月号