ベッドサイドのDXをマネジメントする_第5回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

前回、前々回に引き続きベッドサイドのデジタル化の実例を取り上げます。

今回は、筆者が看護管理者としてベッドサイド端末と同時に導入した「眠りSCAN®」(パラマウントベッド株式会社)について、具体的な活用と今後の期待について説明します。

活動と眠りを可視化する眠りSCAN®

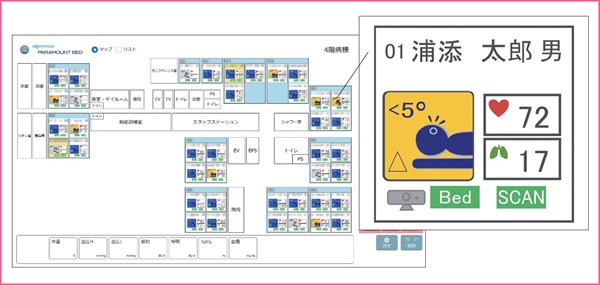

眠りSCAN®(図1)は、ベッドのマットレスの下にシート状のセンサーを設置し、人の体動(寝返り、呼吸、心拍など)を検出し、睡眠状態を測定することを目的とした機器です。

たとえば、介護現場では夜間に利用者を見守る際に、患者の動きを早期に検知する目的などで導入しています。

また、病院での導入も拡大しています。

心拍・呼吸などの生命に関わる監視装置としての性能・機能は有していないものの、心拍・呼吸に相当する体動から算出した推定値を出し、心電図モニター等を装着していない患者の心拍数・呼吸数の目安として把握するのに役立ちます。

眠りSCAN®から得られた情報は、ステーションのPC 画面で一括で確認でき、活動していると判断された患者は「黄色」、寝ていると判断された患者は「青色」の表示になります。

さらに目安の心拍数、呼吸数が表示されます。

また、人工呼吸器ケアバンドルでも推奨されている背角度管理による誤嚥予防の意識を高めることを目的に、当該システムと連携可能なベッドも使用し、背角度情報も表示させています(図2)。

眠りSCAN® の急性期病院での活用

筆者が以前所属していた浦添総合病院では、眠りSCAN®をがん患者、とくに緩和ケアを必要とする入院患者割合の多い病棟に導入しました。

導入に際しては、当該病棟スタッフへ眠りSCAN®の仕組みや活用方法のオリエンテーションを行い、導入後は、眠りSCAN®の活動、心拍数・呼吸数の数日のトレンド画面を参照し、毎週1 回、眠りSCAN®の活用の症例検討を看護師、セラピスト、薬剤師の多職種でカンファレンスを行いました。

主に、夜間不眠や睡眠・覚醒リズムが崩れている、症状緩和等が必要な患者などが対象にあげられ、カンファレンス結果は、睡眠日誌や心拍数・呼吸数などの推移から、状態をアセスメントし、看護計画等への活用や睡眠導入剤の使用量等の検討へ反映しました。

また、呼吸数はバイタルサインの中でも最も鋭敏に病態を反映しやすく、心停止や集中治療室入室等アウトカムを予測するうえでも重要であるとされ、呼吸数の変化を早期に発見し、急変予測につなげた症例もありました。

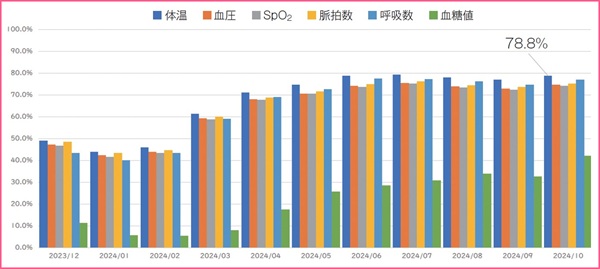

■ バイタルサイン測定への寄与

実際、今までバイタルサイン中で記載の少なかった呼吸数の記録については、その観察、入力方法が以前と変わらないにもかかわらず、他のバイタルサイン入力割合(HRジョイントによるタッチ入力)と比べて高く、78.8%でした。

このことは、バイタルサインにおける呼吸数測定の重要性を認識した結果だと考えます(図3)。

呼吸数を含むバイタルサインが迅速かつ正確に入力されることで、患者容態把握ダッシュボード(日本光電工業株式会社)と連動し、急変の予測が期待されています(図4)。

この患者容態把握ダッシュボードは、電子カルテから取得した患者のバイタルサイン(呼吸数、SpO2、血圧、体温、脈拍などの生体情報)をもとに演算されたEWS(Early Warning Score:早期警告スコア)を、電子カルテ端末等に集約・表示するものです。

多くの容態急変には前兆があることから、EWSの値が変化した際にRRS(Rapid Response System)を起動し、RRT(Rapid Response Team)が早期に認識・介入することで、病棟全体の患者の容態悪化を未然に防ぎ、予後の改善を支援します。

浦添総合病院では、入院中の患者全員のEWSが可視化されており、その画面は救急外来や看護管理室で常時モニタリングできるようになっています。

今後は、これらの情報を活用した急変迅速対応チームによるラウンドや、その効果の検証が期待されます。

*****

急性期病院における眠りSCAN®の活用の効果としては、緩和ケア病棟における研究報告も増えつつあり、緩和ケア病棟における症状緩和手法の応用や、呼吸数モニタリングによる急変予測対応の迅速化、介護施設同様の夜間の巡視体制の効率化などが期待できると考えます。

引用・参考文献

1) パラマウントベッド株式会社.https://www.paramount.co.jp/sbs/index.html(2025年7月15日閲覧)

2)Acutely Ill Patients in Hospital:Recognition of and response to acute illness in adults in hospital. National Institute for Health and Clinical Excellence. 2007.

3)日本光電工業株式会社.https://www.nihonkohden.co.jp/news/24082302.html

https://medical.nihonkohden.co.jp/iryo/products/cis/rrs/qh101n.html(2025年7月17日閲覧)

4)Hiroyuki Otani, et al. A Novel Objective Measure for Terminal Delirium:Activity Scores Measured by a Sheet-Type Sensor, The Journal of Pain and Symptom

Management. 68(3), 2024, 246-54.

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年9月号