ベッドサイドのDXをマネジメントする_第4回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

前回に引き続き今回も、筆者が看護管理者としてベッドサイドのデジタル化として導入したベッドサイド端末導入の具体的な取り組みとその成果について説明します。

診療報酬における看護業務負担軽減の推進について

診療報酬においても2020(令和2)年度の診療報酬改定から「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の、「(3)夜間における看護業務の負担

軽減に資する業務管理等」において「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」の項目が新設されました1)。

2024(令和6)年度の診療報酬改定においては、「取り組むことが望ましい」とされ2)、対策の推進が強化されました。

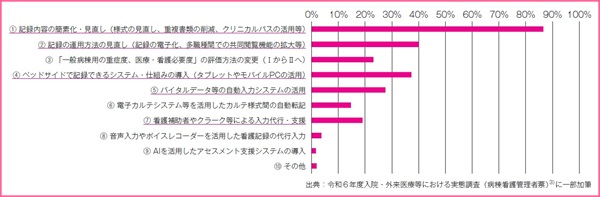

また、中央社会保険医療協議会(中医協)の2024年度入院・外来医療等における実態調査3)において、看護記録に係る業務負担軽減の取り組みを実施している病棟は63.4%であり、「①記録内容の簡素化と見直し」について8割を超える病棟が取り組んでいました。

次いで「②記録の運用方法の見直し」「④ベッドサイドで記録できるシステム・仕組みの導入」の実績割合は約4割、本連載(前回)で紹介した「⑤バイタルデータ等の自動入力システムの活用」の導入実績は約3割でした(図1)。

このように看護記録に係る看護師の負担軽減において、デジタル化は重要な施策になってきています。

ベッドサイドのデジタル化として導入したベッドサイド端末

前回も紹介したように、筆者らは所属する施設の新築移転に際し、「ベッドサイドのデジタル化」を掲げ、ベッドサイドのデジタル化を促進するツールとしてベッドサイド端末を導入しました。

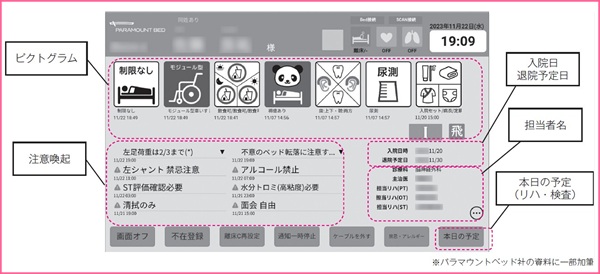

図2 は導入したベッドサイド端末のトップ画面です。

ベッドサイド端末は患者のベッドサイドの床頭台に各1台設置され、画面に触れることでトップ画面が開きます。

トップ画面の上部には患者氏名、中段には電子ピクトグラム、下段にはその他注意事項が掲載されます。

また、入院日や退院予定日、その日の予定などの情報が電子カルテ情報と連携し表示されます。

それにより、これまでベッドサイドに掲示物などで表示していた情報を電子化することで、情報変更のタイムラグがなくなり、掲示物作成の業務も削減できました。

また、ベッドサイド端末から電子カルテの経過表や記録等を確認できるため、電子カルテがベッドサイドになくても、どの職種も患者情報を確認できるようになりました。

トップ画面は触れた際にトップ画面が開き、患者と共有したい情報を中心に、極力文字ではなくピクトグラムで掲示することで、患者のプライバシー保護と情報共有の双方に配慮しました。

また、看護記録のタスク・シフト/シェアの方法として、ベッドサイド端末から看護補助者等が食事記録等を代行できる仕組みも構築しました。

これは図1の「⑦看護補助者やクラーク等による入力代行・支援」につながります。

ベッドサイド端末導入後の効果

看護記録のタスク・シフト/シェアで、ベッドサイド端末から患者の食事量や排泄量などを看護補助者等が入力、看護師が電子カルテ上で確認しカルテへ記録することが可能となり、これまで紙媒体で看護補助者に記載を依頼していた食事摂取量や排泄量の入力のデジタル運用が実現しました。

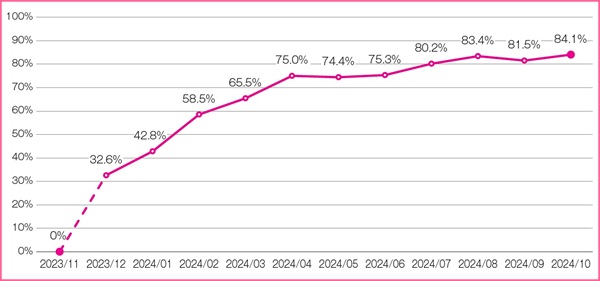

導入から半年でのベッドサイド端末からの食事入力割合は84%で(図3)、看護師の食事入力業務にすると1日あたり20分の削減が可能となりました。

また、食事摂取後の記録のタイムラグも短縮できました。

■ 職員対象のアンケート結果より

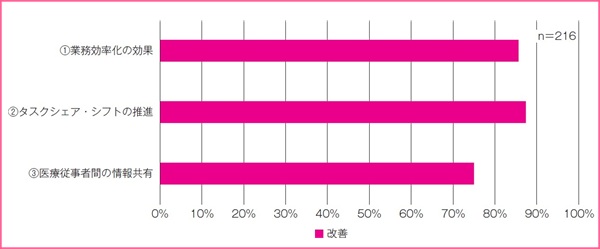

ベッドサイド端末導入後の、全職員を対象としたスタッフアンケート結果(図4)では、「①業務効率化に効果があった」と回答した者が86.6%で、「記録が早くなった(看護師)」「治療判断が早くなった(医師)」などの意見がありました。

また、「②タスク・シフト/シェア推進」についての質問では、85%が推進したと回答し、その効果として、大半が「食事入力は助かる(看護師)」と意見をあげました。

「③医療従事者間の情報共有」についての問いには、75%が「情報共有が推進した」と回答し、「正しい情報が常に掲示されている(看護補助者・多職種)」「患者からの問い合わせにもすぐに対応できる(看護補助者・多職種)」などの意見がありました。

まとめ

ベッドサイド端末の導入により、記録等を含む業務の効率化、タスク・シフト/シェアの推進、医療従事者間の情報共有を促進することができました。

今後の診療報酬改定で看護業務のICT、IoT、AI 等の活用はさらに重要性を増してきます。

看護管理者は看護業務のデジタル化の効果予測を数値化し、導入財源の確保を行い、スタッフと一丸となって結果を可視化していくことが重要な役割となります。

次回は急性期一般病棟における睡眠と活動を可視化する「眠りSCAN®」の導入の実際について紹介します。

引用・参考文献

1) 厚生労働省.令和2 年度診療報酬改定の概要.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf(2025年6月10日閲覧)

2)厚生労働省.令和6 年度診療報酬改定の概要.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251533.pdf(2025年6月10日閲覧)

3)厚生労働省.令和6 年度調査結果(速報)概要(令和7年5月22日).https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001496472.pdf(2025年6月10日閲覧)

4)パラマウントベッド株式会社.https://www.paramount.co.jp/sbs/index.html(2025年6月10日閲覧)

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年8月号