ベッドサイドのDXをマネジメントする_第2回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

デジタル化を進めるために

前号では、「なぜ看護現場でデジタル化が必要なのか」の背景として、看護職の労働力不足が年々厳しさを増す中、看護業務をデジタル化すること、とくにベッドサイドにおける業務をデジタル化することで、看護師がベッドサイドで業務に従事する時間を増やす一助となる期待について述べました。

そのような状況下で、さまざまな施設が看護業務のデジタル化に取り組んでいますが、その導入に際しては、「デジタル化」の障壁についても理解し、戦略を立てる必要があります。

また、そのプロセスをマネジメントしていくことで、導入効果が得られます。

本稿では、デジタル化の困難とマネジメントの必要性について解説し、筆者が看護管理者としてベッドサイドのデジタル化を行った取り組みの概要について紹介します。

デジタル化を進めるうえでの課題および障壁と対策

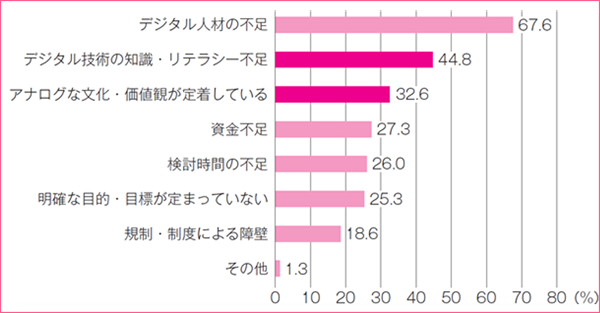

総務省「令和4年版情報通信白書」によると、デジタル化を進めるうえでの課題で最も多いのが、「デジタル人材の不足(67.6%)」、次いで「デジタル技術の知識・リテラシー不足(44.8%)」、「アナログな文化・価値観が定着している(32.6%)」の順でした(図1)1)。

医療現場のデジタル化においては、医療の現場や医療従事者の業務等を理解したうえでデジタル化を行う人材が必要であることはもちろん、医療従事者側の課題として「デジタル技術の知識・リテラシー不足」や「アナログな文化・価値観の定着」の課題について取り組む必要があります。

導入に際しては、各施設が活用する職員のデジタル技術の知識やリテラシーを把握し、導入オリエンテーション等を戦略に組み込むことが必要です。

また、どんなに便利なものや技術を導入しても、アナログな文化やこれまでの業務に対する価値観の定着などがあり、デジタル化に対して抵抗が示される場合もあります。

その際は、なぜデジタル化が必要か、デジタル化の目的等を明確にし、その目標達成に向かって、チームで取り組むことが必要です。

デジタル化を推進するための3つのプロセス

筆者らは、所属する施設の移転新築に際し、「ベッドサイドのデジタル化」を掲げ、「業務の棚卸しと課題の洗い出し」「ITツール導入の必要性を検討」「導入・効果測定」の3つのプロセス(STEP)でデジタル化の導入・運用に取り組みました。

■ STEP 1:業務の棚卸しと課題の洗い出し

ここでは、看護師を中心に、医師、セラピスト、薬剤師、栄養士等の多職種チームを編成し、ベッドサイドでデジタル化したい業務と課題を明確にしました。

その結果、看護記録や情報収集、情報共有、環境、安全管理関連など、8つの課題を認識しました(表1)。

| ♯1 | 看護記録(VS 等) |

| ♯2 | 看護記録(タスクシフト) |

| ♯3 | 業務前情報収集 | ♯4 | 患者との情報共有 |

| ♯5 | ベッドサイド環境 |

| ♯6 | 安全管理関連(転倒転落・離床センサー) |

| ♯7 | 医療チーム間の情報共有 |

| ♯8 | 患者指導関連 |

表1 ベッドサイドでデジタル化したい業務と課題

■ STEP 2:ITツール導入の必要性を検討

この段階では、どのようなデジタル化のツールを活用すれば、課題が解決できるか、またはできないかを明らかにしました。今回のデジタル化の試みにより、前出の8つの課題のうち、#1~#7は取り組みが可能と考えました(表2)。

| カテゴリー | スマートベッドシステム導入による解決の可否 | |

|---|---|---|

| ♯1 | 看護記録(VS 等) | 電子ピクトおよびHRジョイントTMの活用で解決 |

| ♯2 | 看護記録(タスクシフト) | 電子ピクトの活用で解決 |

| ♯3 | 業務前情報収集 | 電子ピクトおよびNewtons Mobileの活用で解決 | ♯4 | 患者との情報共有 | 電子ピクトの活用で解決 |

| ♯5 | ベッドサイド環境 | 電子ピクトおよび離床センサー付ベッドの活用で解決 |

| ♯6 | 安全管理関連(離床センサー) | 電子ピクトおよび離床センサー付ベッドの活用で解決 |

| ♯7 | 医療チーム間の情報共有 | 電子ピクトの活用で解決 |

| ♯8 | 患者指導関連 | 対応不可 |

表2 デジタル化したい業務に対する検討結果

■ STEP 3:導入・効果測定

導入目的を「ベッドサイドのデジタル化の推進による現状の課題の解決と医療の質の向上」とし、導入・効果測定のプロセスでデジタル化の導入・運用の計画を立案しました。

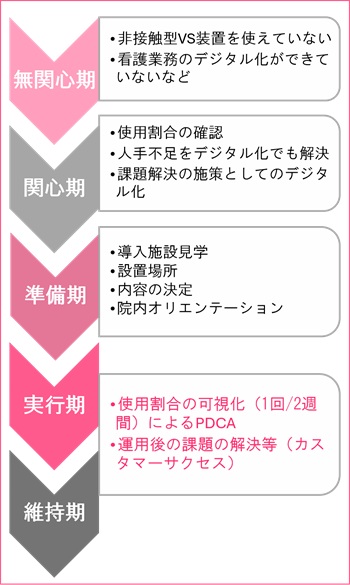

導入計画の立案においては、デジタル化の障壁を少なくし、スタッフの行動変容を促す必要があるため、行動変容モデルを活用して戦略を立案しました(図2)。

「無関心期」では現状のデジタル化の課題を共有し、「関心期」ではデジタル化による現状の課題解決の可能性について説明しました。

「準備期」においては導入施設の見学や全職員対象の院内オリエンテーションを根気よく開催しました。

「実行期」および「維持期」では、デジタル化ツールの使用割合を定期的に可視化、チームミーティングで課題を共有、解決戦略を実施し、PDCAサイクルの実施を行いました。

本稿では、デジタル化の困難とマネジメントの必要性と対策、ベッドサイドのデジタル化を行った取り組みの概要について紹介しました。

次号は、「ベッドサイドのデジタル化の取り組みの実際」について紹介します。

引用・参考文献

1) 総務省.令和4 年版情報通信白書.https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/index.html

(2025年3月27日閲覧)

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年6月号