ベッドサイドのDXをマネジメントする_第7回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

今回は、前回に引き続きベッドサイドのデジタル化が、看護の働き方改革へつながった事例をみていきます。

本稿では「ジョブ型パートナー看護師」の活用の実際について紹介します。

ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは職務(ジョブ)の内容を明確に定義し、その職務に求められるスキルや経験を持つ人を採用・評価する雇用形態です。

その特徴として、職務記述書等による職務の明確化、職務に必要なスキル・成果、場所や時間の柔軟性などがあげられます。

日本経済団体連合会の『2020年版経営労働政策特別委員会報告』では、日本における「ジョブ型雇用」がさまざまな職種で注目され、看護においても、多様な働き方や柔軟な働き方の推進が注目されてきています。

ジョブ型雇用は、日本の従来型のメンバーシップ雇用と比べ、雇用や賃金、労使関係など、以下のように、さまざまな点で違いがあるとされています1)。

メンバーシップ型雇用/ジョブ型雇用1)

【メ】メンバーシップ型雇用 【ジ】ジョブ型雇用

| 雇 用 | 【メ】職務が特定されていない 【ジ】職務が特定されている |

| 賃 金 | 【メ】ヒト基準で賃金を決める(客観的基準として勤続年数や年齢を用いる) 【ジ】ヒトではなく、職務に賃金が紐付いている(同一労働同一賃金) |

| 採 用 | 【メ】新卒採用が主流/人事部局に採用権限がある 【ジ】基本的に全て欠員募集/各職場の管理者に採用権限がある |

| 配置転換 | 【メ】定期人事異動がある/定年までの雇用保障 【ジ】同一職務の中での昇進が原則/企業内外の空きポストに応募して転職 |

| 教育訓練 | 【メ】 未経験者をポストに就け、上司や先輩の指導を受けながら、実際に作業をする中で技能を習得させていく 【ジ】労働者は基本的に企業外で教育訓練を受けたうえで応募し、採用される |

ジョブ型パートナー看護師の導入

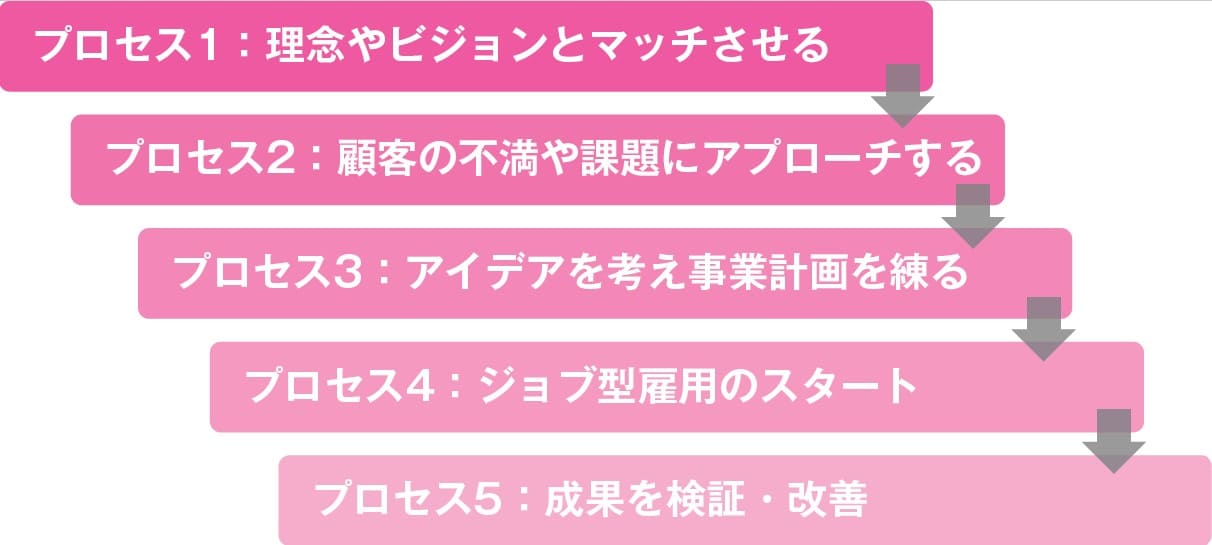

筆者は以前勤務していた浦添総合病院(急性期病院)で、ジョブ型雇用を病棟勤務の看護師として導入するため、プロジェクトチームを発足し、図1 に示したプロセスで導入を行いました。

プロセス1「理念やビジョンとマッチさせる」、プロセス2「顧客の不満や課題にアプローチする」、プロセス3「アイデアを考え事業計画を練る」では、組織理念を基盤とし、病棟看護師の超過勤務削減による働き方改革を掲げ、看護師の多様な働き方の推進のかたちとして、あらたに「ジョブ型パートナー看護師」の職務規定、賃金体系を構築し、組織承認を得ました。

プロセス4「ジョブ型雇用のスタート」においては、県のナースセンターと連携し、潜在看護師の紹介や体験プログラムを基本としたリクルート体制を構え、SNS や職員紹介など、さまざまなルートを活用して採用活動を行いました。

■ ジョブ型パートナー看護師の採用

2023年11月から体験プログラムを経て潜在看護師3名がジョブ型パートナー看護師として入職、2病棟をモデル病棟とし、運用を開始しました。

当初は、病棟内での業務内容の理解不足による戸惑いや、多様な勤務時間による勤務表作成の難しさなど、さまざまな意見がありましたが、応募者および採用者の増大に伴い、2024年4月、一般病棟の8病棟での導入が実現しました。

途中、業務内容の見直しや対象を准看護師まで拡大し、2025年8月現在では14名の看護師が在籍しています。

ジョブ型パートナー看護師の平均年齢は44.7±11.3 歳で、就業前の状況は、潜在看護師が71.4%、転職が2.1% でした。

入職経路は自己応募(ホームページやチラシなど)が57.1%、県ナースセンターからの紹介が28.6%、職員紹介が14.3% でした。

「ジョブ型パートナー看護師」を選択した理由は、「時間の融通が利くこと(子育て、ダブルワーク)」「病棟勤務(患者受け持ち)へ戻る自信がない」「ブランクがあっても受け入れてもらえそうだから」などで、さまざまな理由はあるものの、看護師免許を活かしながら働ける方法を模索している背景がうかがえました。

「ジョブ型パートナー看護師」の効果

ジョブ型パートナー看護師は、受け持ち看護師とのパートナーシップのもと、電子カルテ操作を行わず、病棟でのさまざまな業務を遂行しています。

主な業務内容は、看護師の専門性を活かした療養上の世話(食事介助、口腔ケア、シャワー浴、患者搬送、清潔ケア、見守りなど)のほか、ナースコールの対応や、バイタルサイン測定などです。

これらの業務を電子カルテを使用せずに安全に遂行するためには、ベッドサイド端末のある環境が大きく関連しています。

浦添総合病院でベッドサイド端末を導入したことで、看護師は電子カルテ操作を行わなくても、ベッドサイドにある端末から患者情報の収集が行えました。

また、体温測定や血圧測定等の入力も非接触型バイタルサイン測定機器を使用することで、簡単に電子カルテへの入力が可能となります。

■ ジョブ型雇用看護師の職務満足度

ジョブ型雇用看護師に職務に関する満足度についてアンケート調査を行った結果、3割の質問項目において全員が「とても満足」「やや満足」「満足」という回答(不満の回答なし)でした。

自由回答では、「現場でのジョブの働き方が非常に充実している」「潜在看護師の希望となってほしい」や「ホームページなどでジョブ型看護師の業務内容や働いている人を掲載するのはどうか」など、多様な働き方の推進を後押しする意見もありました。

一方、「ジョブ型雇用看護師の業務内容がスタッフに周知されていない」や「物品の使用方法等が統一されていないくて困る」など、業務内容の周知や業務の標準化についての意見もあり、多様な働き方の推進についての課題も明らかになりました。

現在は、これらの改善に向けて取り組みを進めています。

ジョブ型パートナー看護師の今後

急性期病院における人的資源管理として「ジョブ型雇用看護師」の体制を構築・運用し、約1 年半が経過する中で、潜在看護師の復職としてのジョブ型雇用はある一定の効果があると考えます。

急性期病院における人的資源管理として「ジョブ型雇用看護師」の体制を構築・運用し、約1 年半が経過する中で、潜在看護師の復職としてのジョブ型雇用はある一定の効果があると考えます。

国は看護職確保の課題に対し、離職防止、定着促進とともに潜在看護師の復職支援の強化を提示し、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会(2016年)」では、潜在看護師の復職に至る過程において、「復職決意に向けた支援」や「復職先決定への支援」、「復職の意向にかかわらず支援を提供するシステム構築」の必要性があげられています。

今後、看護師の多様な働き方を推進するうえで、時間的側面だけでなく、看護師の業務を分業するかたちでの採用体系を構築することも人材確保戦略の一助と考えます。

その際に業務をいかに効率化できるかは重要な課題で、効率化の施策としてデジタル化の推進による効果が期待できると考えます。

*****

本稿では、ベッドサイドのデジタル化推進による看護師の新たな働き方としての「ジョブ型パートナー看護師」の取り組みについて紹介しました。

次号は、看護現場におけるデジタル化の展望として、これまでの連載を振り返り、今後の看護現場におけるデジタル化の展望について考えていきたいと思います。

引用・参考文献

1) 田矢祐樹ほか.日本におけるジョブ型雇用の展望.ファイナンス 2024 9.706,2024,38.

2) 厚生労働省.医療従事者の需給に関する検討会(2016).

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年11月号