看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。

日本看護協会は3月31日、「2024年病院看護実態調査」の内容を公表しました。

病院看護師の働き方に関する全国調査は、看護管理者にとって非常に重要なものです。

時間があれば、ぜひ白書に目を通してください。

自身の病院が全国平均と比較してどのような状況にあるのかを把握し、それを自身のキャリアや病院の今後の方向性を考える際に活用することをおすすめします。

今回はとくに看護管理職の皆さんに知っていただきたい内容を抜粋し、中でも注目すべきポイントを取り上げていきます。

ぜひ参考にしてください。

病院看護実態調査とは?

病院看護実態調査は、日本看護協会が毎年、病院看護職員の需給動向や労働状況、看護業務の実態などの把握を目的として実施している調査です。

全国の病院看護部長に調査票を送り、回答してもらうことで情報収集をしています。

今回(2024年)は、全国の病院8,079施設に配布し、有効回収数3,417(有効回収率42.3%)を得たようです。

本調査では、例年実施している看護職員の離職率、給与の状況、看護補助者の離職率のほか、一般病棟における看護職員の夜勤状況と夜勤者の確保策、正規雇用の看護職員の多様な働き方、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者の地域での活動状況、タスク・シフト/シェアの実施状況などについて調査されました。

資料の見方としては、医療法人や公立・社会福祉法人などの設置主体別、病床数別、地域別で分類されているので、とくに自身の病院と関係するところと比較しながら考えていくのがよいでしょう。

離職率

たとえば2023年度の離職率では、99床以下の既卒採用者の離職率が21.8%と最も高く、500床以上の新卒採用者の離職率は8.0%と最も低いという結果が出ています。

設置主体別でみると、個人の既卒採用者が24.4%、社会福祉法人が20.8% と高く、その他公的医療機関の新卒採用者が3.0% と最も低くなっています。

地域別では、富山県の新卒採用者が2.8%の離職率で最も低く、大分県の既卒採用者が22.4%と最も高い結果となっています。

全国平均値と比較することも重要ですが、設置主体や病床数・地域などにより状況が異なることも多いので、各々の違いを見比べてみることをお勧めします。

退職理由に関しても分類別で傾向が読めます。

上記以外でも、基礎教育機関による離職率の違いのデータも出ており、2年課程の短期大学出身者は13.7%の離職率に対して、大学出身者は8.0%となっています。

20年前は、大学出身者はすぐやめるというジンクスがありましたが、それはもはや過去のことであるとデータが示しています。

教育機関によるバイアスは控えて採用面接に臨むことは重要ですが、データから読み取れる傾向は意識しておくことが肝心かと思います。

大卒や3年課程短期大学・専門学校卒などの離職率は8.0%前後なので、何かしらサポート体制を院内で作成する必要があると経営判断に使用することもお勧めです。

看護職のメンタルヘルス状況と多様な働き方

調査によると、2023年度に病気で1カ月以上の連続休暇を取得した正規雇用看護職員がいる病院は全体の70%にのぼり、そのうち80.7%の病院ではメンタルヘルス不調者が確認されています。

1病院あたりの平均人数は5.4人と、2022年度と変わらない状況が続いています。

このデータを見ると、多くの現場でメンタルヘルスケアの重要性が高まっていることを感じます。

筆者が先日A病院にお聞きしたところ、経営陣が「法令ストレスチェックだけでなく、メンタルサポートのサービスを導入している」とのことでした。

管理者の皆さんも、スタッフの様子に気を配りながら、必要なサポート体制を整えていくことが求められているのではないかと考えます。

夜勤者確保への工夫

夜勤に関する課題も見逃せません。2024年9月に行った調査では、一般病棟における夜勤時間0時間の夜勤者率は6.4%で、その理由として子どもの世話」が74.8%、「身体的疾患による健康上の理由」が33.0%となっています。

そして、72時間を超える夜勤者の割合は34.3%でした。

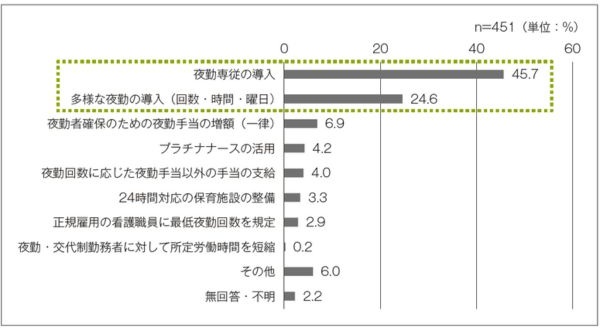

興味深いのは夜勤者確保策として効果があった取り組みです(図1)。

「夜勤専従の導入」が45.7%、「多様な夜勤の導入(回数・時間・曜日)」が24.6%と高い効果を示しています。

先日訪問したB病院の事例では、夜勤専従看護補助者の仕組みをつくることで夜勤看護師の負担を減らすことを実践していました。

このような個別工夫が、「その他」6.0%になってしまっているのが残念なところです。

あらためて各施設の状況に合わせた柔軟な対応が、スタッフ確保の鍵になりそうです。

タスク・シフト/シェアの進展

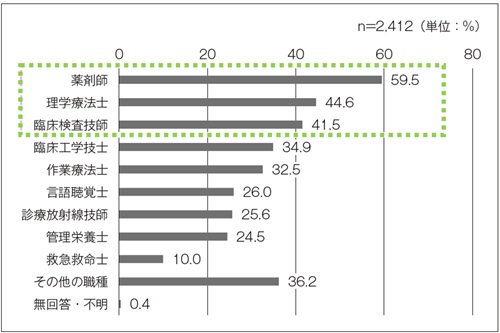

看護師から医師以外の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアは70.6%の病院で実施されており、とくに薬剤師(59.5%)、理学療法士(44.6%)、臨床検査技師(41.5%)との連携が進んでいます(図2)。

効果としては、「多職種カンファレンスの実施」(48.8%)や「多職種との協働の充実」(41.6%)が挙げられており、チーム医療の質向上につながっています。

一方で、4番目に多いのが「その他の職種」となっていて、質問紙に「看護補助者」や「介護士」「医療事務」などの項目がなかったためにブラックボックスになってしまっています。

2024年度の診療報酬改定で看護補助者の活用に関して評価が高くなったことを考えると残念です。

前述した事例では、夜勤看護師不足の解決策に看護補助者の活用も実践していたので、この調査内容以外にもタスク・シフトに関してはより考えていく必要がありそうです。

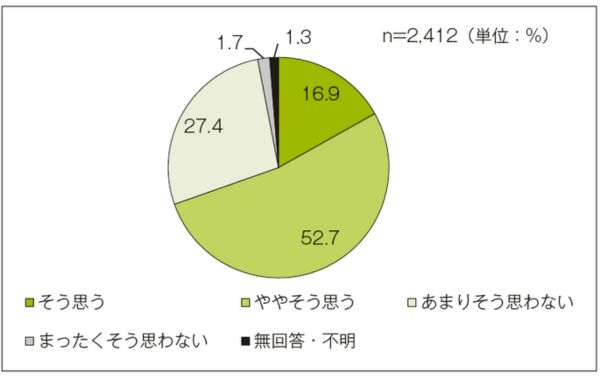

また、タスク・シフト/シェアによって看護業務の充実につながったことも調査で判明しました。

図3にあるように、「そう思う」「ややそう思う」を合わせると69.6%になります。

タスク・シフト/シェアの進み方によっては、仕事内容も変わってきます。

筆者は看護大学で教鞭もとっているのですが、授業中に「看護師の仕事をしっかりとやっているところに就職したい」という希望を耳にしました。

タスク・シフト/シェアの進み具合は、採用者確保でも重要な指標になりそうです。

また、看護師が本来自律的に判断できる「食事の形態」や「安静度」「清潔保持の方法」について、約9割の病院で「医師が指示をしている」状況が明らかになりました。

看護師の専門性を発揮する余地がまだまだありそうです。

専門看護師・認定看護師の地域活動

病院という枠を越えて活動する専門・認定看護師も増加しています。

地域の介護施設や事業所への支援として「訪問での支援」(30.6%)や「相談支援」(22.3%)が行われており、「感染症対応」(73.5%)や「皮膚・排泄障害への対応」(46.3%)などの専門的ケアが提供されています。

看護業務におけるICT 活用状況

調査によると、看護に関して活用されているICTとして最も多かったのは「電子カルテシステム(看護記録)」で76.8%の病院で導入されています。

次いで、「院内コミュニケーションツール」が59.4%、「医療スタッフの教育プラットフォーム」が56.3%となっています。

これらのツールは、情報共有の効率化や教育の質の向上に貢献しており、看護業務の効率化に大きく寄与していると考えられます。

さらに今回の調査では、患者ケアにおけるICT活用に関しても調査されました。

通院患者へのICTを用いた療養支援の実施状況については、「行っている」と回答した病院はわずか4.7%であり、その手段としては「ビデオ通話」が42.8%、「遠隔モニタリング機器」が40.3%でした。

しかし、ICTを用いた療養支援は、疾患や障害で通院が困難な患者や、交通手段の確保が難しい患者にとって有効な手段となり得ることが示唆されています。

実際に調査でも、ICTを用いた療養支援を実施している患者として、「疾患や障害などの身体的要因で通院が困難な患者」が25.2%、「通院するための交通手段の確保が困難な患者」が19.5%と報告されています。

一方、「行っていない」と回答した病院からは、「独居の患者」(60.5%)へのICT活用への期待が高く、今後の活用拡大が望まれます。

看護現場におけるICTの活用は、業務効率化の側面では進んでいるものの、まだまだ発展の余地があることが示唆されました。

*****

さまざまな課題に直面している看護現場ですが、多様な働き方の導入や専門性の発揮、多職種連携などの取り組みは着実に進んでいるようです。

次に進めていく必要があるものがICT導入の推進やICTに関するスタッフや患者への教育・啓蒙となっていくことが考えられます。

看護管理者としてリーダーシップを発揮し、自施設でできることから変えていくことが求められています。

そして何より、日々奮闘しているスタッフをしっかりとフォローすることが大切です。

皆さんの小さな声かけや配慮が、働きやすい職場づくりの第一歩になるはずです。

引用・参考文献

1) 日本看護協会.「2024 年病院看護実態調査」結果:新卒看護職員の離職率は2年ぶりに10%台から8%台へ改善 約4割の病院で多様な働き方を導入.(News Release 2025 年3 月31 日).https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250331_nl1.pdf

坪田康佑(つぼた・こうすけ)

慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。

現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年7月号