ベッドサイドのDXをマネジメントする_第1回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

はじめに

医療現場では今、さかんにデジタル革新(DX)が叫ばれています。

しかし、看護現場においてはDXはおろかデジタル化さえも進んでいない状況です。

筆者は、看護部門のトップマネジャーとして、コロナ禍を経た2023年、病院の移転新築の際に、ベッドサイドのデジタル化を試みました。

本連載では、「なぜ看護現場でデジタル化が必要なのか」「デジタル化の難しさとマネジメントの必要性」「ベッドサイドのデジタル化の実際」「デジタル化を通した看護の働き方DX」「デジタル化の展望」という内容を、全8回の連載でお届けします。

今回は、「なぜ看護現場でデジタル化が必要なのか」について述べます。

世界と日本の看護労働力

■ 世界/日本における看護師不足

看護の労働力を考えたとき、世界の看護20201)によると、世界的に看護師は不足しており、2018年には590万人、2030年には570万人の不足が予想されています。

日本においては、2019年11月に社会保障審議会医療部会(厚生労働省)が2025年の看護職員の需給推計を報告し、超過勤務時間や有給休暇取得などの勤務環境の改善を加味して3つのシナリオを設定して推計した結果、需要は188万~202万人、供給は175万~182万人程度であり、最大で27万人、最少で6万人の不足が見込まれています。

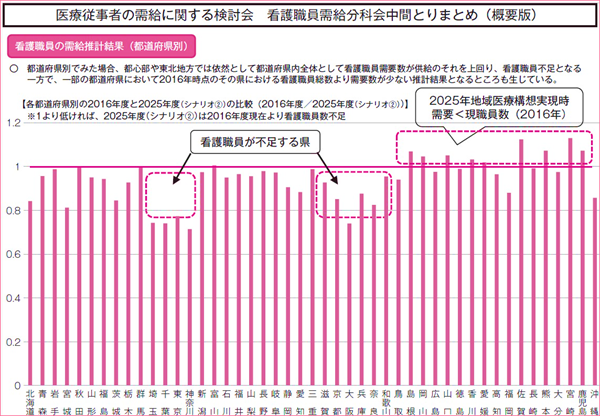

また、「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ」2)において看護職員の需給状況を都道府県別で見た場合、都心部や一部地方では依然として都道府県内全体として看護職員需要数が供給を上回り、看護職員不足が考えられています。

その一方で、2016年時点のその県における看護職員総数より需要数が少ない推計結果となるところも生じています。それらの状況は、コロナ禍後、さらに顕著になり、看護労働力だけでなく医療職、医療に携わる看護補助者などの従事者の確保の深刻化もいっそう増しています(図1)。

VUCA 時代の看護マネジメント

VUCA(ブーカ)とは、「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」という4 つの単語の頭文字から成る造語で、さまざまな環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を表します3)。

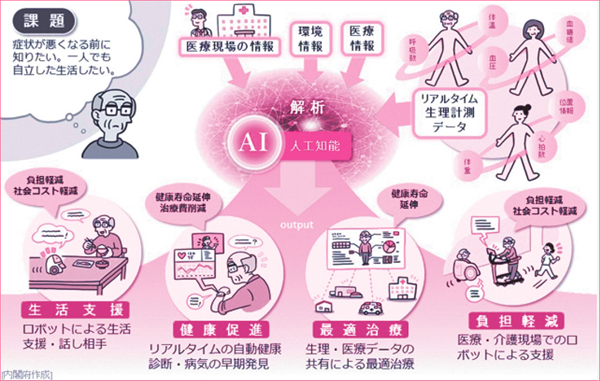

内閣府はVUCAの時代に目指すべき社会である「Society5.0」を提唱しています。その中で高齢化が進む日本では、個人の健康寿命延伸や生活の質の向上、社会全体の医療費・介護費などのコスト削減、医療・介護従事者の負担軽減など、医療・ヘルスケア、介護分野に最も多くの課題があり、業務のデジタル化やAIの活用が、それらの課題を解決する一助となるとしています4)(図2)。

デジタル化と看護

■ デジタル化の目的とメリット

デジタル化の目的はデジタル技術を用いて業務の自動化や効率化を図ることであり、業務をデジタル化するメリットとして、業務効率の向上、多様な働き方の実現、情報共有の円滑化、コンプライアンスへの対応、データ利活用の促進などがあげられます。

前述した看護労働力の視点から考えると、看護労働力の確保が厳しさを増す中、人に対するタスク・シフト/シェアだけでは限界であり、ICTを活用したタスク・シフト/シェアの取り組みも急務であるといえます。

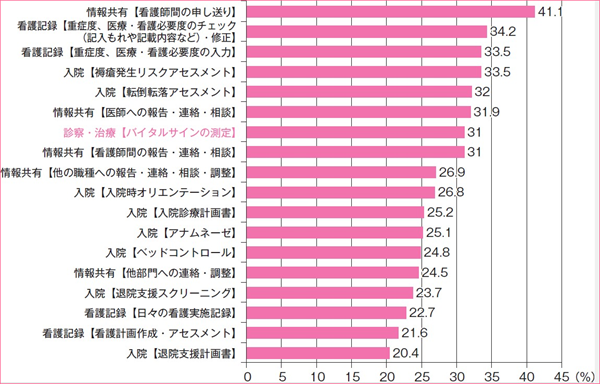

ICTの委譲が可能だと考えられる看護業務としては、「情報共有」や「看護記録」「バイタルサイン測定」など18項目が挙げられ5)(図 3)、今後の看護業務のデジタル化への期待が伺えます。

■ 今後の看護管理に欠かせないDX

VUCAの時代、また、看護職の労働力不足が年々厳しさを増す中での看護マネジメントには、看護業務をデジタル化すること、とくにベッドサイドにおける業務をデジタル化することが解決のカギとなると考えます。

デジタル化を進めることにより、看護師がベッドサイドで業務に従事する時間の増加が期待できます。

今や看護労働力確保の戦略として、デジタル化は欠かせないものになっており、デジタル化に取り組む施設も年々増加しています。

引用・参考文献

1) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局.世界の看護2020.

https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/2020/SekainoKango2020_.pdf(2025年3月4日閲覧)

2) 厚生労働省.医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ(概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/000567573.pdf(2025年3月4日閲覧)

3) 経済産業省.令和3 年度産業経済研究委託事業(創造的思考及び創造的態度に関する調査研究)報告書.P18.

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/souzousei_jinzai/pdf/houkokusho_r3.pdf

4) 内閣府.Society5.0 新たな価値の事例(医療,介護).https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/medical.html(2025 年3月4日閲覧)

5) 厚生労働科学研究成果データベース.厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)総括研究報告書 効率的な看護業務の推進に向けた実態調査研究(研究代表者:坂本すが)

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/181031/201806011A_upload/201806011A0003.pdf(2025年3月4日閲覧)

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年5月号