ベッドサイドのDXをマネジメントする_第3回

医療現場のデジタル革新が叫ばれる昨今ですが、看護現場ではいまだ改革が進んでいない状況です。本連載では、デジタル化を進めることの目的とメリット、障壁に着目し、実際の取り組み事例を通して、看護職の新しい働き方につなげるヒントをお届けします。

本連載の第1回、第2回では、看護職の労働力不足が年々厳しさを増す状況下における看護業務のデジタル化の必要性、デジタル化の困難とマネジメントの必要性について解説してきました。

今回は、筆者が看護管理者としてベッドサイドのデジタル化として導入したベッドサイド端末導入の具体的な取り組みとその成果について説明します。

ベッドサイドのデジタル化としてのベッドサイド端末

筆者らは、所属する施設の移転新築に際し、「ベッドサイドのデジタル化」を掲げ、それを促進するツールとしてベッドサイド端末を導入しました。

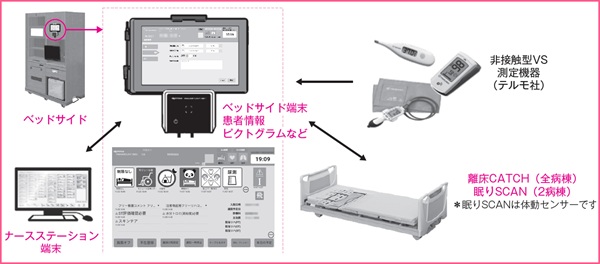

図1に示したように、ベッドサイド端末を床頭台へ設置し、ナースステーション端末と連携すると、個々の患者情報の一部は電子カルテの情報と連携され、ベッドサイド端末画面に掲載されます。

また、離床センサー機能付きベッドや体動センサーと連携することで、患者の転倒・転落を予測するセンサーを効率的に活用することができます。

ベッドサイド端末と通信機能付きバイタルサイン測定機器の連動

バイタルサインとは生命兆候のことであり、体温、脈拍、呼吸、血圧、意識レベルを示します。

これらのバイタルサイン測定は、正常値からの逸脱の有無や前回計測値との比較を行うことで異常の早期発見において重要な情報です。

その測定は、患者の状態により1日に数回から数十回測定され、急性期病院で手術後や血液製剤等を使用した場合は、15分ごとや30分ごとなどに及びます。

これらのバイタルサインの測定は、測定、記録、電子カルテへの転記という工程で行い、時に転記間違いや測定時刻と転記時刻のズレが発生することもあります。

他施設においても、バイタルサインを含む看護記録の増加が業務負担となっているとの報告もあります1)。

また、バイタルサインの測定から入力や転記するまでに時間を要することから、医師や他職種とのリアルタイムな記録の情報共有ができず、治療等がタイムリーに提供されないこともあると報告されています2)。

■ バイタルサイン入力業務の効率化

当院では、施設の移転新築前から通信機能付きバイタルサイン測定機器(テルモ社3)のHRジョイント)を導入していましたが、通信環境等の影響もあり、利用割合は3%でした。

その環境面の課題が施設の移転新築により解決することもあり、パラマウントベッド社4)のベッドサイド端末との連動を行い、ベッドサイドからのバイタルサイン入力業務の効率化を行いました。

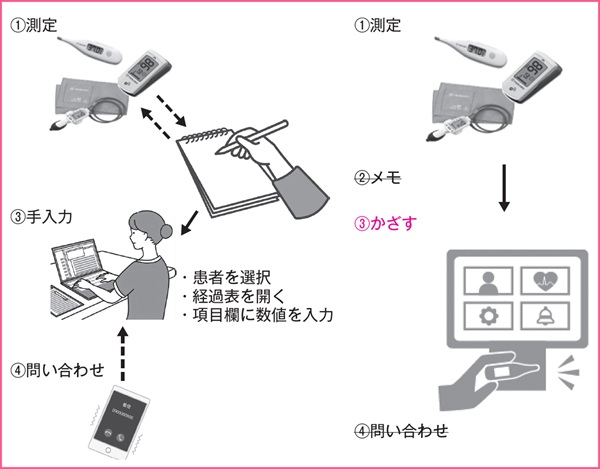

導入前には①バイタルサイン測定、②記録(メモ等)、③電子カルテへの入力(患者選択、経過表展開、項目に数値を入力)という3 工程であったのが、導入後は、①バイタルサイン測定から③電子カルテへの入力(ベッドサイド端末にカードをかざしログイン、バイタルサイン測定機器をかざす)となり②記録(メモ等)の工程がなくなりました。

結果、バイタルサインのリアルタイム入力ができたことで、④医師からの問い合わせもなくなりました(図2)。

■ 業務の効率化によるコスト削減

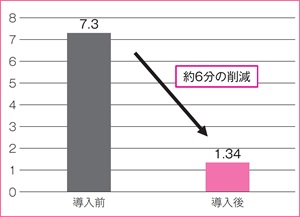

この仕組みを導入する以前のバイタルサイン測定時間は7.3分だったのに対し、導入後は1.34分と約6分の短縮ができました(図3)。

たとえば当院での一般病床で計算すると、バイタルサインの測定(1日3回)は、【287床×稼働率80%×3件≒688件】となり、それぞれで6分の短縮ができたとすると、1 日68時間分の業務時間が効率化できたことになります。

また、この時間を超過勤務だと想定すると、1 ヵ月あたり350~400万円の削減が見込まれます。

実際は、効率化できた時間を利用してベッドサイドで呼吸音を聴取するなどの患者観察や環境整備を行ったりしていました。

■ 測定から記録までのタイムラグの短縮化

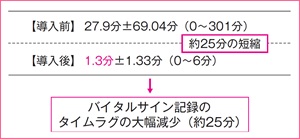

また、この仕組みの導入前後のバイタルサイン記録入力のタイムラグ(測定から記録するまでの時間差)は、導入前が27.9分から最大5時間後の入力となっていたものが、導入後は約1分、最大でも6分後の入力となり、平均として約25分の短縮が図れました(図4)。

このことは、医師を含め他職種とのバイタルサイン情報をタイムリーに共有するという医療安全上の点でも重要です。

確実な導入効果を得るためのPDCAサイクル

ベッドサイド端末等の導入により便利になりましたが、導入直後から利用状況がよかったわけではありません。

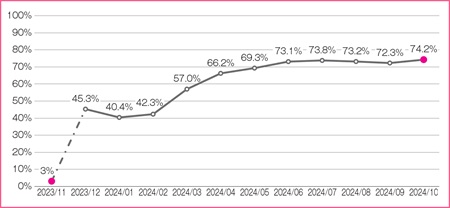

導入前の3%から、説明会を何度も行いましたが、導入直後の2週間は45.3%でした。

その後も低迷したため、主任会を中心にワーキンググループを立ち上げ、各病棟の利用割合を2週間ごとにフィードバックしてもらい、対策を立案・実施することで、利用割合は約74%まで上昇しました(図5)

利用割合が100%とならない理由としては、ベッドサイド以外でのバイタル測定や輸血情報管理システムとの連携が難しいことによるシステム上の課題が大きな理由でした。

まとめ

今回、ベッドサイド端末と通信機能付きバイタルサイン測定機器を導入、活用することで、看護のバイタルサイン記録業務の効率化、バイタルサイン情報の他職種とのタイムリーな情報共有、バイタルサインの誤入力防止や測定から記録までのタイムラグの削減が実現でき、医療安全の面からも効果が大きいと考えます。

それらを実現するためには、デジタル企業側と連携し、根気強くPDCAサイクルをチームで回すことで導入目標の達成が実現でき、ひいては患者安全、医療の質向上に寄与できると考えます。

次号は、「多職種および患者との情報共有を効率よく行うためのベッドサイド端末」について紹介します。

引用・参考文献

1) 田中康幸ほか.A 病院看護職の時間外勤務に関する看護業務:A病院における看護業務量調査からの一考察.第50回日本看護学会論文集 看護管理,2020,179-82

2)疋田智子ほか.バイタルデータターミナル(VDT)導入効果の検討:VDT 利用率と看護師へのアンケート調査.医療情報学,42(4),2023,161-71.

3)テルモ株式会社.https://medical.terumo.co.jp/

4)パラマウントベッド株式会社.https://www.paramount.co.jp/sbs/index.html

………………………………………………………

伊藤 智美(いとう・さとみ)

名桜大学人間健康学部看護学科 上級准教授/社会医療法人仁愛会浦添総合病院 前副院長兼看護部長

日本赤十字看護大学卒業後、救急・集中治療領域で臨床経験を積む。琉球大学大学院保健学研究科(保健学修士)、大阪府立大学大学院看護学研究科急性CNSコース(修了)。急性・重症患者看護専門看護師として組織横断的に活動の後、教育担当副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。現在は、名桜大学総合看護領域上級准教授。

▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年7月号